2025年7月25日,日韩无码

“烽火长空忆—缅怀烈士之行”学生社会实践团队,走进南京空军纪念馆开展主题实践活动。来自学校劳动与社会保障专业的6名学生,通过史料研读、文物拓印、场景还原等形式,深入探寻抗战时期空军英烈的事迹,在实践中感悟历史重量,传承英雄精神。

文物研读:在细节中拼凑英雄群像

实践活动首日,团队成员在纪念馆研究部的指导下,系统梳理了馆内珍藏的飞行员手札、作战地图等文物。在一组标注着“1940年重庆空战”的电报底稿前,众人发现了特殊的细节:“这封电报是飞行员刘粹刚发给指挥部的,末尾除了战术建议,还加了一句‘家母安好?勿念’。原来在保家卫国的铁血之外,他们也有对家人的牵挂。”

在参观途中经过沈崇诲烈士的飞行执照时,注意到执照背面的备注:“准驾机型:霍克Ⅱ,飞行时长:187小时。”团队成员查阅资料后惊叹:“当时我国飞行员平均飞行时长不足200小时,而日军飞行员普遍超过500小时,他们是在以弱搏强,用勇气弥补装备差距。

在实践过程中,团队瞻仰了乐以琴烈士的铜像。乐以琴是中国空军师旅团营连副中队长,在扬州等地作战时,击伤敌机八架。在保卫南京的最后空战中,他毅然冲入敌群,与多架敌机展开殊死搏斗,最终壮烈殉国。实践团队成员凝视着挺拔的铜像,深深为乐以琴烈士的无畏精神所触动。成员们表示,会将这份对英烈的缅怀化作动力,传承抗战精神,勇担时代使命,不负先辈们用热血换来的和平 。

沉浸式实践:让历史在互动中“鲜活”

“报告塔台,‘雏鹰’小队请求起飞!”在纪念馆的模拟飞行体验区,团队成员分组进行空战场景还原。学生们佩戴VR设备,“驾驶”着复刻的“霍克Ⅲ”战斗机,在虚拟场景中重现1938年武汉大空战的片段。

“视线里全是敌机,操作杆因为‘中弹’不断震动,耳机里全是警报声……”刚结束体验的团队成员摘下设备,额头已布满汗珠,“这只是模拟就如此紧张,难以想象当年的飞行员是在怎样的高压下作战。他们没有退路,因为身后就是家园。”

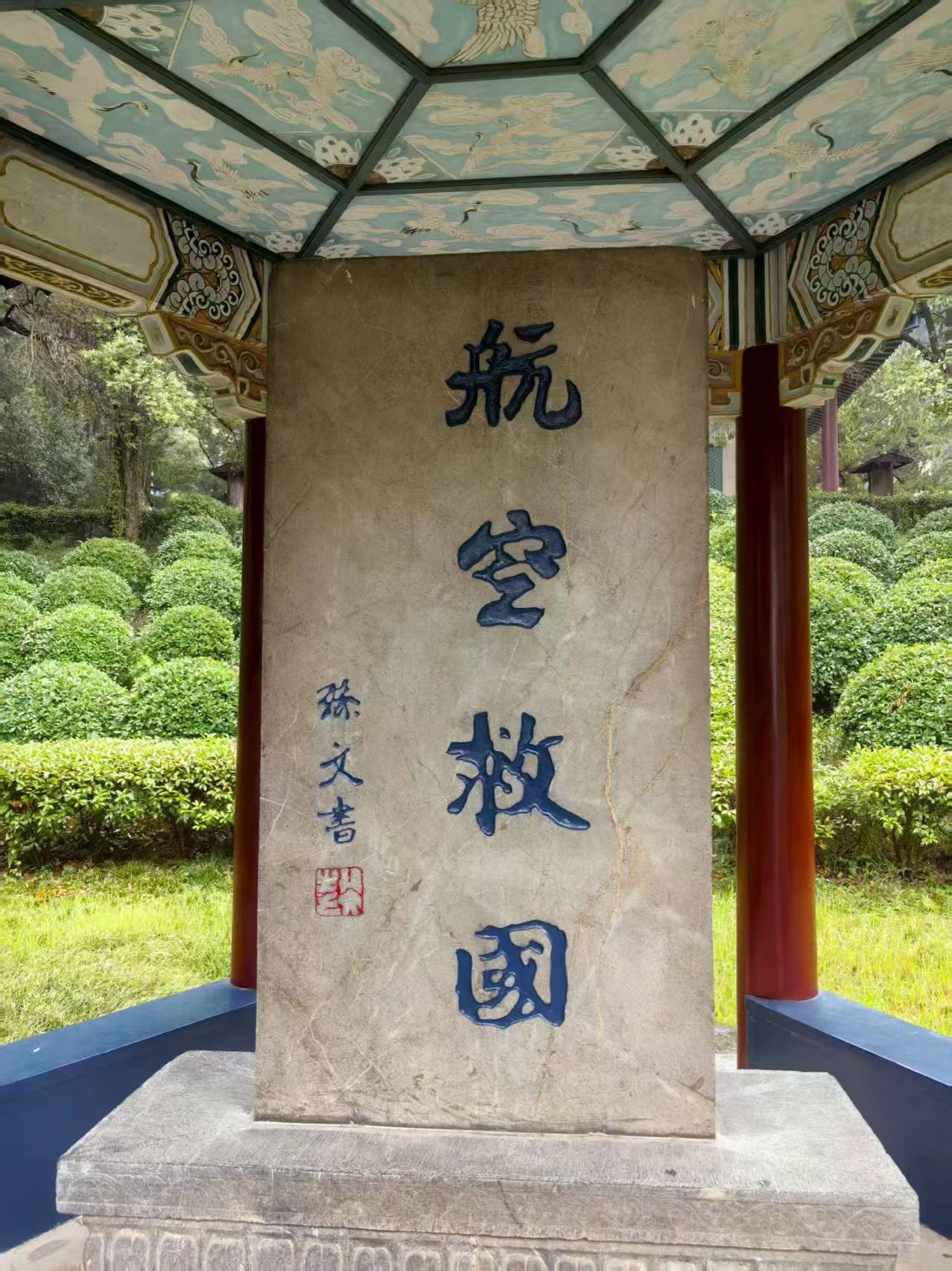

团队参观空军纪念馆时,驻足 “航空救国” 碑前。石碑由孙文手书,笔力遒劲。队员们观碑感悟:抗战时期,空军英烈以悬殊装备,凭热血壮志御敌,用生命践行 “航空救国”。先辈精神如碑永存,激励当代学子传承使命,以青春护家国,让报国志永续传承。

精神传承:让英雄故事走出纪念馆

实践活动尾声,团队去到了空军英烈的纪念碑处。“我们在馆内发现,很多英烈的故事只留下只言片语。”团队负责人说,“希望通过我们的参观与宣传,让更多人知道这些

年轻的英雄,知道他们为国家付出了什么。”

在纪念馆的英烈墙前,学生们系上写有英烈名字的黄丝带,齐声诵读《航空救国宣言》。“这次实践让我明白,历史不是冷冰冰的数字,而是一个个有血有肉的人用生命写就的。”“作为新时代学生,我们能做的就是记住他们,带着他们的勇气和信念,走好自己的路。”

此次“烽火长空忆—缅烈之行”,让日韩无码

的学生们在触摸历史、解读历史中,与八十余年前的英雄完成了一场跨越时空的对话。那些藏在纪念馆里的故事,正通过年轻一代的实践与传播,焕发出新的生命力,成为照亮青春之路的精神火炬。