7月27日至29日,日韩无码

行政管理专业‘“探古寻今·传承文脉”研学之旅团队’,以“探古寻今·传承文脉”为主题,在南京市玄武区中山东路321号南京博物院完成一场跨越两千年的沉浸式文化巡礼。三天里,她们以“一日观展、两日静思”的节奏,在雨声与灯光之间,与青铜、钱币、釉火、针脚逐一对话。

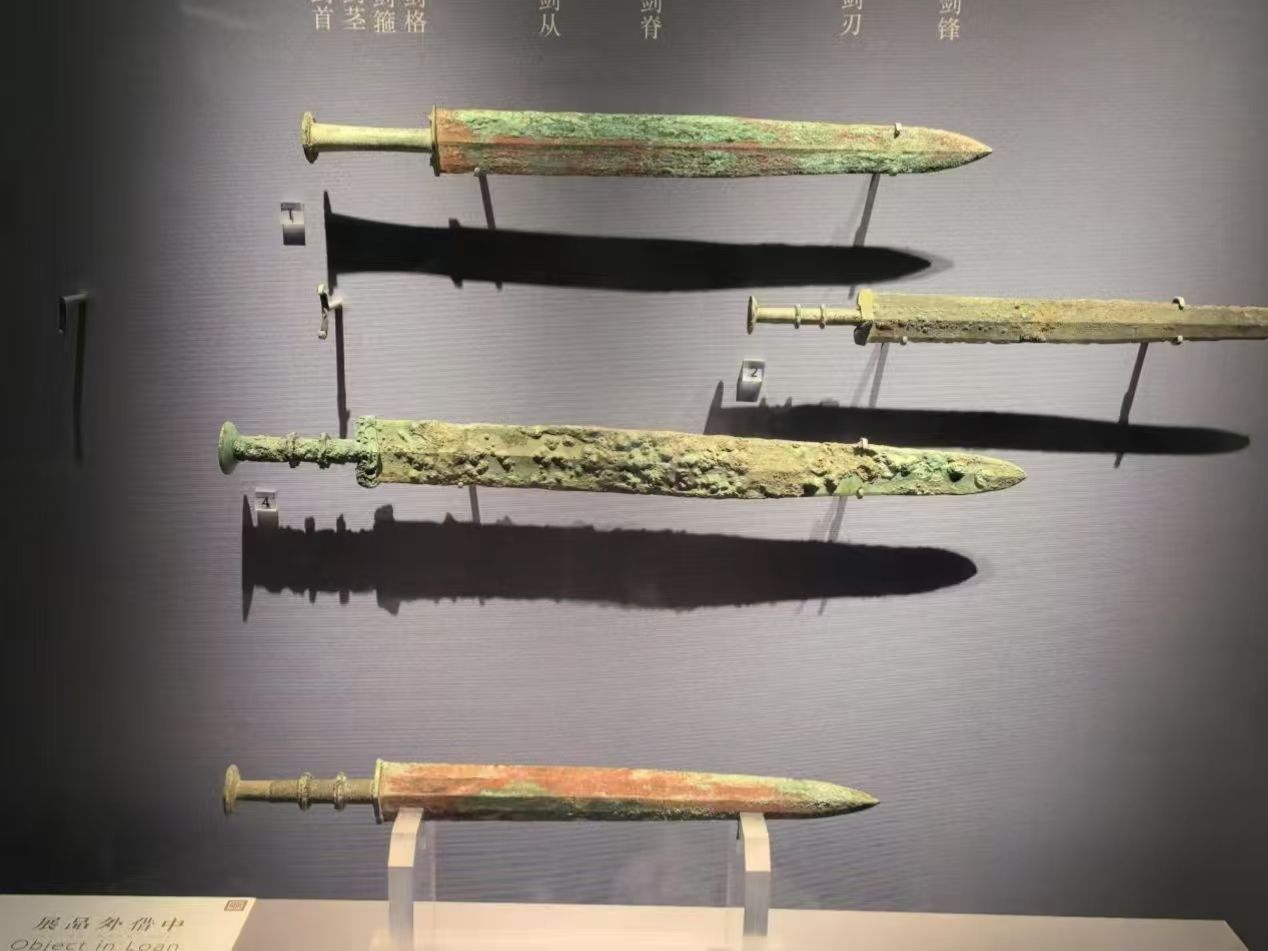

一、青铜剑:锈色深处的锋芒与秩序

推开历史馆厚重的木门,灯光像一条细线,把战国青铜剑依次点亮。它们来自邢政民会区院2023年度最新考古工地,展签上的文字简洁而有力:“战国楚式青铜剑,距今约2300年,剑脊含锡19%,硬度HRB90—95,与《考工记》‘六齐’配方高度吻合;剑格阴刻‘工’字,楚国工正官监造;展品外借期至2025年12月。”

图为体现工匠手艺的铸剑 陈欣供图

最长一柄通长58厘米,脊线笔直,刃口残存细若发丝的锻打痕。她们俯身,看见木鞘残存的纤维在显微镜下仍清晰可见,仿佛还能闻到当年楚国军营里的松脂味。剑格背面的“工”字铭文并非一次刻成,而是先铸后修,笔画边缘留有细密锉痕——那是工正官验收前的最后自检,也是先秦“物勒工名”制度最微观的注脚。

她们把指尖悬在玻璃上方,像在完成一次不敢触碰的握手。“如果制度有形状,大概就是这条剑脊。”队长在笔记本边缘画下一枚小小的脊线,旁边写:让锋芒有方向,让力量有边界。

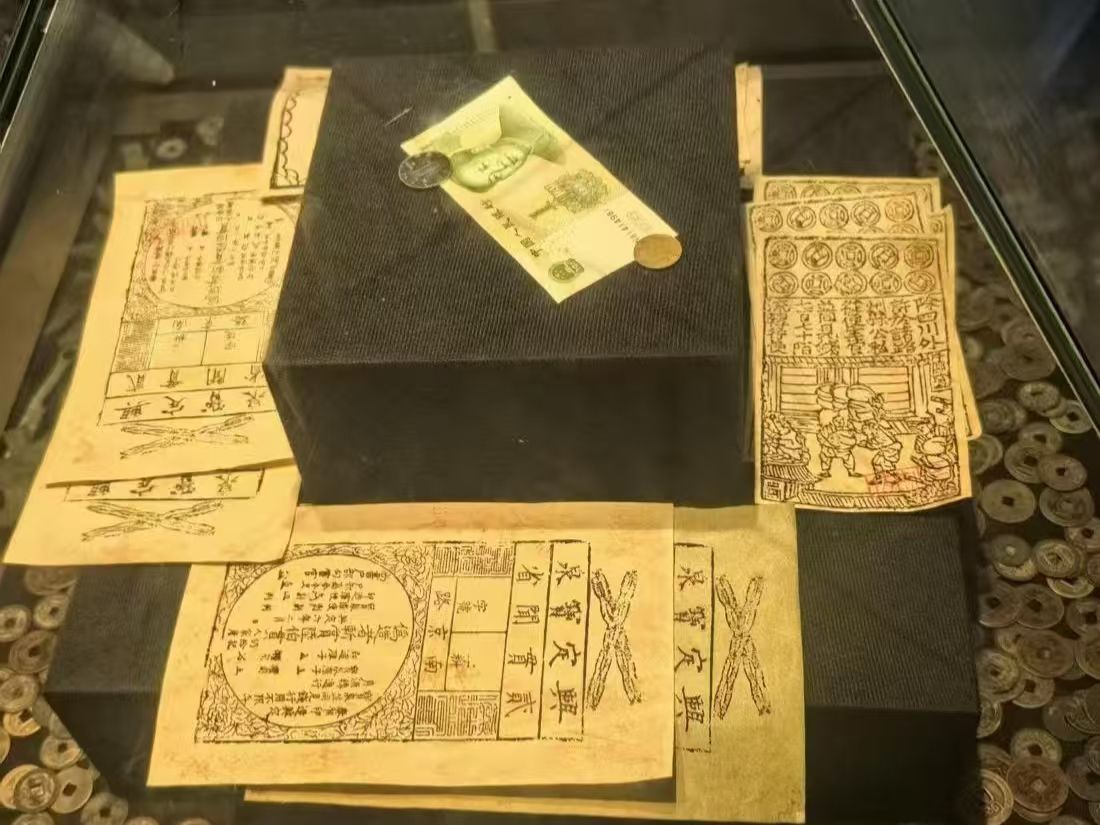

二、民国钱币:银元与法币的体温对话

穿过回廊,民国货币专柜的灯光换成旧时的汽灯色,铜与纸的呼吸在玻璃后面起伏。

民国三年“袁大头”银元,直径39毫米,重26.7克,成色89%。展签旁的数字低调却有力:1924年南京下关码头工人月薪可兑6枚;1935年11月《法币政策实施办法》颁布后,它逐步退出流通。

紧挨着的1948年“金圆券壹万圆”纸钞,薄如蝉翼,四角卷曲如枯叶。展签记录:发行当月南京米价每石20万圆;旁附1948年8月19日《财政经济紧急处分令》影印件,“金圆券壹圆折合法币300万圆”。

图为民国时期的银元与铜钱 陈欣供图

一枚硬币的两种体温——银元冰凉而坚实,法币脆弱却滚烫——在玻璃后面无声对峙。她们把两枚钱币并排拍照,像在为一场静默的经济史对话按下快门。

三、唐三彩:釉火里的盛唐驼铃

再往里走,唐三彩骆驼俑在暖灯下昂首。中达消国邙山唐墓出土,高62厘米,黄、绿、白三色铅釉在陶胎上自然流淌,像落日跌进长安酒旗。

俑腹内壁留有一枚清晰的指印,釉泪恰好停在指纹边缘——盛唐工匠的体温在1300年后依旧可感。展签援引《唐六典》:“甄官署掌陶器之政,黄绿白釉不得私配。”七个字,把皇家威严、商旅希望与瓷土谦卑一并锁进制度。

图为体现古人精美制作工艺的唐三彩 陈欣供图

她们蹲下身,记录釉层厚度0.8毫米,恰是一枚盛唐铜钱的厚度。“原来制度可以这么美。”有人轻声说,声音被釉火映得微微发烫。

四、民国服饰:针脚里的身份符号

“锦裳添花”展区,灯光柔和得像老照片。湖蓝色真丝旗袍静静悬立,梅花盘扣直径1厘米,滚边针脚0.1毫米,依据1929年《服制条例》被定为女子礼服。

图为身着民国旗袍的女子 陈欣供图

对面藏青色中山装,九粒纽扣间距3厘米,领尖八字微敞,条例原文注明“公务员常礼服”。她们用指尖隔空丈量腰线,仿佛触到1929年南京街头第一缕带着汽水的风;又在纽扣间距的刻度上,读到制度对身份的温柔约束。

旗袍下摆的流苏随空调风轻轻晃动,中山装的袖口折痕依旧锋利。她们把两件衣服并排拍照,像在为一场跨越性别的时代对话按下快门。

五、雨停之后:把凝视变成未来

29日17时,闭馆铃响。她们把三天记录折成四方形,塞进牛皮纸袋,袋口写:“请把历史当作日常用品。”

走出大门,夕阳把中山东路切成明暗两段,她们的影子被拉得很长,像一枚枚被拉丝的铜钱,静静滑向城市深处。回望三日,她们收获的不仅是器物尺寸与制度条文,更是一种“以古鉴今”的目光——

青铜剑告诉她们:再锋利的锋芒也需制度约束;唐三彩提醒她们:色彩与秩序可以共存;民国钱币与服饰则让她们理解:每一次时代巨变,都始于对日常细节的重新命名。

未来,她们将把记录整理成《博物院里的公共管理》微课件,带进乡村小学与社区讲堂:用一把剑的脊线讲“标准与责任”,用一尊骆驼俑的釉色讲“多元与协同”,用一枚银元的重量讲“信用与通胀”,用一粒盘扣讲“身份与规范”。

她们相信,只要有人愿意俯身倾听,历史便永远不会老去;而她们的脚步,也将在这一次凝视之后,走向更辽阔的明天。